2009.07.01(2025.04.02 更新)

- 2009年

- 身近な探検 湧き水さがし!

【自然しらべ2009】みえてきたこと:概要

調べる対象:湧水

自然しらべ2009「湧き水さがし!」:結果レポート(PDF/667KB)

みえてきたこと

地図や地域の人の話などを手がかりに探検

湧き水は昔から、飲み水や農作物の栽培に使ったり、酒や織物を作るなど、人々のくらしに欠かせないものでした。 同時に、いろいろな生きものに、かけがえのないすみかを提供してきました。ところが、開発による都市化がすすみ、各地でそうした環境が失われつつあります。

そこで、湧き水をとおして日本の自然のようすを知ろうと、全国一斉の市民調査を実施しました。ご家族や友だちと一緒に、地形図で水が湧き出ていそうな地形や地名の場所を探したり、持ち主や近所の人にたずねるなどしながら、湧き水のようすや、湧き水でみられる生きもの、人のくらしとのかかわりについてしらべて、写真と観察記録を送っていただきました。

寄せられた観察情報は533件

参加してくださった方は、全国43都道府県で、のべ1,987人。北海道札幌市から小笠原諸島・母島や南西諸島・沖縄島まで、533件の観察情報が寄せられました。

都道府県別にみると、多い順に東京77件、群馬39件、神奈川38件、山形33件、長野30件と、東日本から数多く集まりました。記録に地域的な偏りはあるものの、これだけの 情報が集まったことは、日本の自然のようすを知る上で意義深いものといえます。また、一人で10ヶ所以上の記録を集めて下さった方、学校の実習で取り組んで下さった方、何十人もの人に湧き水の大切さを伝えたという方、自然しらべのリピーターの方、雑誌や新聞で見つけて初めて参加された方など、さまざまなきっかけから、皆さん大変熱心にしらべて下さいました。参加者の多くは、意外と身近にある自然の恵みに驚き、地域のとっておきの宝を見つけたという喜びにあふれ、楽しみながら自然のことを考えるよい機会になったようです。

小原さん(滋賀県)

小原さん(滋賀県)

三上さん(青森県)

みずともさん(山形県)

生物多様性の保全にとって重要な場所

森の中にひっそり残るものから街中の人家の庭先まで、各地から寄せられた情報は幅広く、湧き出た後の姿も変化に富んでいました。

寄せられた湧き水の写真を見ていると、おもわず訪れてみたくなるような興味の尽きないものばかりです。

いろいろな生きものがみられた場所や、今も多くの人が訪れ親しまれている所もあれば、人工的な水路や池になっていたり、水道の普及で湧水を使わなくなったり、かつてより水量が減ってしまったという所など状況はさまざまでしたが、専門家の読みときからは、湧き水が生物多様性と自然の恵みが実感できる好適な場所であり、よい水質や一定の水温が多くの生きもののすみかをつくり出し、私たち の生活にも有益であることなどが、あらためて見えてきました。

湧き水のようす

最も多かったのは、台地や段丘の崖沿い

どんな所から水が湧き出ているかを6つのタイプから選んでいただいたところ、「台地や段丘の崖沿い」が183ヶ所と最も多く、そのうち東京・神奈川・埼玉・千葉が約6割を占めました。参加者数の多さとともに、崖線が多い地形を反映したものと思われます。次に多かったのが「山・峡谷」の137ヶ所。長野・群馬・山形・青森が10ヶ所を超え、地形的に険しい県が揃いました。次いで、「丘陵地の谷間」が59ヶ所。

鳥取砂丘(自然観察指導員鳥取連絡会)

鳥取砂丘(自然観察指導員鳥取連絡会)

新潟の農村(東京都・横山さん)

新潟の農村(東京都・横山さん)

千葉・東京・神奈川からの報告が多かったのは、下末吉期(約13万年前)にできた古い台地が広がる谷戸が多い地域だからでしょう。「扇状地」は、地形の起伏が多い東日本を中心に52ヶ所。「火山山麓」は、富士山麓のある静岡のほか、山形・鳥海山麓や熊本・阿蘇山麓などから32ヶ所。いずれも湧水が出やすい地形のため、本来はもっと多いはずです。「石灰岩地域」は、沖縄・鹿児島・滋賀・山形から6ヶ所。石灰岩地域は日本各地にあるので、もっと多いはずですが、家族連れやお子さんなどには見つけにくかったのかもしれません。

湧き水は、こんこんと湧き出て幅20cm~1mの流れとなり、川・池・湿地などの水辺をつくったり、人工的な水路になっている所が多かったようです。

これまで知られていないメカニズムで湧いている場所を発見

今回の結果から、「山・峡谷」でみられた湧き水には、谷間から突然湧き出すものから、山すその低地に出るものまで、さまざまなタイプがあることがわかりました。特に、山からのびる尾根が低地に入り込む岬のような地形の先にある湧き水は、これまで知られていなかった不思議なタイプでした。湧き出るメカニズムはまだ不明ですが、こういった場所が意外に多い可能性も考えられます。専門家による今後の研究に期待したいところです。

湧き水でみられる生きもの

よく目についたのは、きれいな水辺に代表的な在来種

水辺に近づいて、水の中や周りに生きものがいないかしらべていただいたところ、約1,300件の情報が届きました。そのうち多かったのが、サワガニ(76件)、カワニナ(56件)や、セキショウの仲間(28件)。いずれも、水質がよく水温が低い水辺を代表する在来の動植物で、これらの生きものに対する日本人の認識が高いことがうかがえます。

一方で、外来種のアメリカザリガニや、コイやニジマスなど放流された養魚が、人為的な要因で広く分布しているのが目立ちました。これらも、見つけやすく、人々になじ みの深い生きものであることの表れでしょう。トンボの仲間や水生昆虫の報告が思ったより少なく、発見のしづらさや種類の見分けの難しさによるものと考えられます。

サワガニ(熊本県・類吉さん)

サワガニ(熊本県・類吉さん)

カワニナ(長崎県・大埼さん)

カワニナ(長崎県・大埼さん)

レッドリストの掲載種が34種も

さらに、環境省による最新のレッドリスト(絶滅のおそれのある生きもののリスト)に掲載されている種の報告が、34種・71件ありました。中でも多くみられたのは、東北・北陸・北関東地方の山地から低地に分布するクロサンショウウオや、湧き水ならでは環境に生息するホトケドジョウ、田んぼ・小川などの水辺にくらすトウキョウダルマガエル。植物では、水の中でユラユラと揺れるバイカモやコウホネの仲間が多くの人の目についたようです。

バイカモ(新潟県・山本さん)

バイカモ(新潟県・山本さん)

コウホネの仲間(東京都・萩原さん)

コウホネの仲間(東京都・萩原さん)

市民の力でこれだけの貴重な情報が集まったことは大きな成果であり、湧き水環境が自然保護上重要な場所である証といえるでしょう。

湧き水と人のくらしとのかかわり

水に恵まれた日本の自然の豊かさを実感

湧き水を土地の人はどう使っているのかをしらべていただいたところ、湧き水のある場所がお寺・神社や公園になっている所がほぼ半分、湧き水に由来するいいつたえが残っている所が約5分の1と思ったより割合が高く、古くから湧き水を大切にしてきたことの表れです。湧き水を使って地域の産品をつくっている所は、1割ほどと数は多くないものの、魚の養殖(ニジマス、アマゴ、アユ)、そば・そうめん、豆腐、飲用、酒、紙すきなど多彩で、地域にとって重要な存在になっているといえるでしょう。

天然プール(熊本県・立田山自然探検隊)

天然プール(熊本県・立田山自然探検隊)

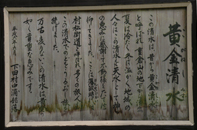

旅人のための水(新潟県・本間さん)

旅人のための水(新潟県・本間さん)

一方で、今も飲み水に利用されているのが約3分の1。 半分以上は使われておらず、ちょっともったいない気がします。また、田んぼ(水田、ワサビ田、養魚池)に湧き水を引いているのが約3分の1、食べ物や食器の洗い場に使われているのが1割ほどと意外に少なく、せっかくの恵みがうまく生かされていない現状もあるようです。名水100選に選ばれたりと大事にされているものは少なくないですが、都市部からは、以前より水質が悪化したり、水が枯れてしまったという残念な報告もありました。

ユニークで興味が尽きない報告がぞくぞく

寄せられた報告の中には、海水浴場の砂浜から湧き出ている山形県遊佐町の「釜磯」、間歇(かんけつ)冷泉で、水音が時計代わりになっていたという福井県蓑脇町の「時水」、福島県金山町に湧き出る天然炭酸水、熊本県嘉島町にある湧き水でつくられた天然プール、鳥取砂丘の中にある湧き水起源の川など、珍しい場所がいくつもありました。

また、湧き水を消雪・コイの養殖・ハス田・水場・水田に使っている新潟県塩沢市栃窪地区や、信仰の場・日常用水・水田に利用している群馬県白沢町尾合地区など、農村の湧き水活用の典型のような例もみられました。ほかにも、旅人のための水や、観音様・お不動様・弁天様などが祭られている水、渇水の際に困らないようにいくつもつくられたため池など、今も湧き水を頼りにしている地域の人たちのくらしや文化から学ぶことがたくさんあります。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み