2025.02.14(2025.02.19 更新)

【セミナー開催】マルチセクターで考えた自然を測る共通指標案が発表!~最前線で活躍する専門家たちと実際の指標作成者から学ぶ~

貢献:ネイチャーポジティブ

日本自然保護協会(NACS-J)は、2023年度から企業向け生物多様性セミナーを開催してきましたが、今回は番外編として他団体と協働し、TNFDで重要となる「自然の状態(State of Nature)」を測る共通指標案に関するセミナーを開催します。

世界では、生物多様性の損失を止め、反転させ、回復を実現するいわゆる「ネイチャーポジティブ」を目指すため、生物多様性世界枠組みのターゲット15「ビジネスの真ん中で取り組もう。」などが合意され、TNFDをはじめとする企業や金融機関の生物多様性への依存や影響、リスクや機会を開示していく動きが生まれています。

しかし、現在のTNFD開示枠組みでは、重要な開示対象となるグローバルコア指標において、「自然の状態(State of Nature)」は”仮置き”という状態で保留されていて、企業が生物多様性を保全しようとする努力の成果を測る共通の指標が設定されていない状態でした。

このような背景を受けて、NGOや企業・金融グループ、自治体等からなる「Nature Positive Initiative(NPI)」では、「自然の状態(State of Nature)」を計測する最小限の考え方の共通化の作業を進めており、企業向けのパイロット募集が3月3日に発表予定です。

今回のセミナーでは、NPI事務局長のギャビン・エドワーズ氏とチームメンバーをオンラインでつなぎ、「自然の状態(State of Nature)」とは何か、その開発状況等を伺うとともに、日本で本分野を引っ張っているリーダーたちが質問をぶつけ、企業や金融機関はじめ、NGOや自治体等の視点から、「自然の状態(State of Nature)」を測定する手法の意義と課題を整理して理解する機会を提供します。

※COP16で発表された素案に対してのコメントを反映させたものが1月18日にリリースされました。リリース内では、現在のパイロット用指標案も見ることができます。セミナーでの理解を深めていただくため予習をおすすめします。

開催概要

申込方法

こちらのウェブサイトからお申込みください。(※Peatixの登録画面が立ち上がります)

プログラム

司会進行:道家哲平

- 講演「State of Natureについて」

- Nature positive Initiative事務局長 ギャビン・エドワーズ氏

- 専門家によるQ&Aセッション

- 会場・オンラインからの質疑応答

- クロージング

演者紹介

登壇者

ギャビン・エドワーズ

Nature Positive Initiative事務局長

WWFインターナショナルのネイチャー・ポジティブ・イニシアティブのエグゼクティブ・ディレクターを5年間務め、以前はWWF香港の保護ディレクターを担当。グリーンピースインターナショナルで森林保護キャンペーンや気候・エネルギーキャンペーンを指揮。大規模な環境保護の成功事例に関与し、企業と連携して持続可能な供給チェーンの確保に貢献。

リードコメンテーター

足立直樹(あだちなおき)

生物多様性と企業イニシアティブ事務局長

東京大学理学部、同大学院で植物生態学を専攻、博士(理学)。国立環境研究所、マレーシア森林研究所を経て独立し、株式会社レスポンスアビリティの代表取締役。多くの企業に対して持続可能なサプライチェーンの構築をはじめ、サステナブル経営の実践を指導して来た。こうした活動を通じて企業価値を高めるサステナブル・ブランディングの推進に力を入れている。環境省をはじめ、農水省、消費者庁等の委員も数多く務める。

服部徹(はっとりてつ)

PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー

大手電機企業・外資系SIerのAIコンサルタント等を経て、PwCに入社。PwCコンサルティングでは、生物多様性・ネイチャーポジティブをリーダーとして担当し、生物多様性・ネイチャーポジティブ分野のビジネスコンサルティングを実施。2030年までに日本経済社会を「ネイチャーポジティブ」に移行することに、全力を注いでいる。東北大学 環境科学研究科 高度環境政策・技術マネジメント 人材養成ユニット修了(修士)、生物多様性・環境ビジネス分野での20年のNGO活動歴がある。

原口真(はらぐちまこと)

TNFDタスクフォースメンバー

MS&ADインシュアランスグループホールディングス サステナビリティ推進部 TNFD専任SVP/MS&ADインターリスク総研 基礎研究部 基礎研究グループ 上席フェロー/自然再興触媒人(Nature Positive Catalyst)環境省の次期生物多様性国家戦略研究会委員やネイチャーポジティブ経済研究会委員など、官公庁の委員を歴任。

秀島弘高(ひでしまひろたか)

TNFDタスクフォースメンバー

農林中央金庫 エグゼクティブ・アドバイザー

経歴:1989年日本銀行入行、2021年4月~現職。日銀ではバーゼル銀行監督委員会関連事務に通算15年間従事。バーゼル委員会事務局への出向、主要部会の共同議長、バーゼル委員会日本代表等を歴任。書籍:「バーゼル委員会の舞台裏」(きんざい、2021年5月)

藤田香(ふじたかおり)

東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授/日経ESGシニアエディター

富山県魚津市生まれ。東京大学理学部物理学科卒、日経BPにて、日経エレクトロニクス記者、ナショナルジオグラフィック日本版副編集長、日経ESG経営フォーラムプロデューサー、日経ESGシニアエディターなどを歴任。企業と生物多様性や、ビジネスと人権、地方創生などが専門。東北大学 ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点(NP拠点)の副拠点長。環境省中央環境審議会委員。著書に「ESGとTNFD時代のイチから分かる生物多様性・ネイチャーポジティブ経営」など。

内田東吾(うちだとうご)

ICLEI日本 事務局長

2006年5月に国際協力銀行(JBIC)に入行。専門調査員として世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関のほか、韓国・中国・タイなどの援助機関との連携業務に携わる。2009年4月から国際協力機構(JICA)の企画調査員としてタイに3年、カンボジアに5年勤務。環境・気候変動分野の国際協力事業を担当し、環境公害対策、気候変動対策のほか、都市の環境インフラ支援事業に従事。2017年7月に(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)に入所、ASEAN各国都市のSDGs推進事業を担当。2018年7月より現職。

大嶋優佳(おおしまゆか)

経団連自然保護協議会 事務局次長

2023年4月より現職。損害保険会社から出向し、日本企業のネイチャーポジティブ経営を推進。現在は、生物多様性分野で世界をリードする国際NGO、国連機関、国際ビジネス団体との共同企画を主に担当し、同協議会で最大規模のミッション団を派遣したCBD COP16における全体企画・運営も務めた。損害保険会社勤務時代は、海外駐在期間も含めグローバル保険事業に12年携わり、マーケティング、経営管理、プロジェクトマネジメント等に従事。

角谷拓(かどやたく)

国立環境研究所 生物多様性領域

国立環境研究所 生物多様性領域 生物多様性評価・予測研究室。広域スケールでの生物多様性の現状の推定と将来予測に関する研究に取り組む。特に、多面的・多層的な生物多様性の評価をおこなうために必要な指標の開発や、経済的・社会的条件などの現実性を考慮しながら生物多様性保全のための効率的な対策を立案・実施する(Systematic conservation planning)ために必要な手法や枠組みの開発と実証を行う。

高川晋一(たかがわしんいち)

公益財団法人日本自然保護協会/日本生態学会生態系管理専門委員会

(公財)日本自然保護協会 ネイチャーポジティブタスクフォース主任。2006年より現職。市民を主体にした全国規模の自然環境モニタリング調査や、全国の自然観察指導員の活動支援・養成、里山の保護問題・保全活動の支援を担当してきた。専門は保全生態学、生物多様性評価、市民科学、環境教育。

遠山未来(とおやまはるか)

持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム

2021年に持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム(JYPS)事務局に入局し、主に環境分野のアドボカシー活動に従事。2022年から日本版気候若者会議運営事務局員。2021年から環境省主導の生物多様性実現日本会議の企画委員。2023年のCOP28と2024年COP29に現地参加し、パビリオンにて登壇。個人では、Green Innovator Academy3期生として沖縄県与那原町に対し政策提言を実施。

参考

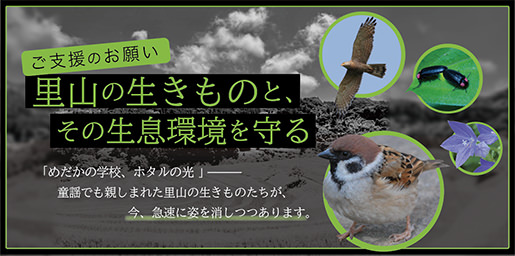

公益財団法人 日本自然保護協会について

自然保護と生物多様性保全を目的に、1951年に創立された日本で最も歴史のある自然保護団体のひとつ。ダム計画が進められていた尾瀬の自然保護を皮切りに、屋久島や小笠原、白神山地などでも活動を続けて世界自然遺産登録への礎を築き、今でも日本全国で壊れそうな自然を守るための様々な活動を続けています。「自然のちからで、明日をひらく。」という活動メッセージを掲げ、人と自然がともに生き、赤ちゃんから高齢者までが美しく豊かな自然に囲まれ、笑顔で生活できる社会を目指して活動しているNGOです。山から海まで、日本全国で自然を調べ、守り、活かす活動を続けています。

http://www.nacsj.or.jp/

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み