2024.06.05(2024.07.05 更新)

2023年度の三菱地所、みなかみ町、NACS-Jの3者協定活動報告。定量的評価への挑戦では成果も

三菱地所株式会社、群馬県みなかみ町

対象:一般市民ファミリー子ども学生

貢献:自然を活かした地域づくり自然の守り手拡大日本の絶滅危惧種を守るSDGs愛知ターゲットネイチャーポジティブ

日本自然保護協会(以下、NACS-J)は、ネイチャーポジティブの実現を目指して、2023年2月27日、三菱地所株式会社(以下、三菱地所)、群馬県みなかみ町(以下、みなかみ町)との3者で10年間の連携協定を締結しました※。協定を締結してからのこの1年、活動は概ね計画通りに進めることができています。「生物多様性保全や自然の有する多面的機能の定量的評価への挑戦と活用」の取組などでは成果も見え始めています。2023年度の活動成果をまとめました。

3者協定では、ネイチャーポジティブの実現を目指して、みなかみ町を舞台に5つの取組みを推進しています。2023年度の活動成果をそれぞれの取組みごとにまとめました。ご覧ください。

1.生物多様性が劣化した人工林を自然林へ転換する活動(約80ha)

この活動では、管理が行き届いておらず生物多様性が低い人工林を、本来の植生を踏まえた自然の森林へ戻すことで、生物多様性の保全と再生を目指しています。活動場所は、主に国有林と町有林です。

アカマツ林の伐採前

アカマツ林の伐採前

アカマツ林の伐採後

アカマツ林の伐採後

国有林の活動では、赤谷プロジェクトと連携して、アカマツを主とした人工林(約0.44ha)の伐採と搬出を行いました。伐採と搬出に際しては、伐採前の林床植生を明らかにすることを目的に、事前のモニタリング調査も行いました。

当該エリアは絶滅の危機に瀕しているイヌワシの狩場としても重要な場所であることから、自然林に再生していく過程でイヌワシの生息環境を向上させることにもつながることが期待されています。

「旧千葉村」周辺のスギの人工林

「旧千葉村」周辺のスギの人工林

町有林の活動では、絶滅危惧種のクマタカのペアも確認されている「旧千葉村」の周辺で活動していくことにしました。伐採前にはモニタリング調査も実施し、自然林再生デザインを描きました。「旧千葉村」周辺で管理が行き届いていない人工林を伐採し林内空間を創出することは、クマタカの生息環境を向上させることにもつながると期待されています。

町有林に敷設した作業道

町有林に敷設した作業道

伐採に際しては、作業道からつくらなければいけないという想定外の事態にも見舞われましたが、全長400mにわたる作業道づくりとともに、スギを主とした人工林(約0.9ha)の伐採を行いました。

国有林で伐採したアカマツ

国有林で伐採したアカマツ

町有林で伐採したスギ

町有林で伐採したスギ

今後は、さらなる活動エリアの拡大と、伐採した場所での自然林再生の取組みを進めていきます。また、搬出した木材は、みなかみ町内で竣工予定の小学校での活用を目指すなど、利活用についての検討も進めています。

2.生物多様性豊かな里地里山の保全と再生活動

この活動では、耕作放棄や外来種の移入などによって荒廃した里地里山の生物多様性保全と再生を目指しています。

月夜野ホタルの里

月夜野ホタルの里

権現ため池

権現ため池

2023年度は、上越新幹線の上毛高原駅西側に位置する「月夜野ホタルの里エリア」を活動場所に選びました。事前のモニタリング調査では、エリア内のため池にブラックバスやコイなどの外来種が多数生息していることが明らかになるなど、不健全な状態になっていることがわかりました。

かいぼりの様子

かいぼりの様子

2023年10月14日には、保全と再生活動の一環として、エリア内のため池のひとつ(権現上池)でかいぼりを実施しました。かいぼりは、普及啓発も目的にみなかみ町に暮らす皆さま全員にも呼びかけ、50名を超える皆さまが参加してくれました。

捕獲、駆除したオオクチバスとコイ

捕獲、駆除したオオクチバスとコイ

当日は、オオクチバス(特定外来生物)やコイなどを捕獲、駆除。オオクチバスは66匹も確認できました。一方、在来種はヤゴが2匹確認できたのみでした。外来の生きものたちが在来の生きものたちを捕食してしまい、日本の生物多様性に大きなダメージを与えてしまっていることをまざまざと実感する結果になりました。

生物多様性豊かな里地里山には、持続的で実効性のある保全担保措置が欠かせません。今後は、2023年度の調査と活動を基に描いた再生デザインに沿って「月夜野ホタルの里エリア」での保全と再生活動をさらに進めていくとともに、順次活動エリアを広げていきます。

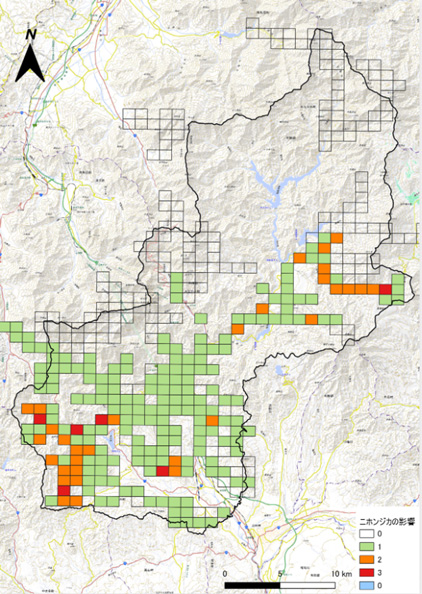

3.ニホンジカの低密度管理の実現

この活動では、全国的にも生物多様性の大きな脅威となっており、みなかみ町でも増えつつあるニホンジカの低密度管理の実現を目指しています。

みなかみ町で撮影したニホンジカ

みなかみ町で撮影したニホンジカ

2023年度は、みなかみ町内全域のニホンジカの生息状況を明らかにすることを目指して、5つの調査(センサーカメラ調査、GPS調査、糞塊調査、食痕調査、ドローン調査)を実施しました。

センサーカメラ調査の様子

センサーカメラ調査の様子

植生調査の結果

植生調査の結果

今回の調査により、みなかみ町全域のニホンジカの現状を把握することができ、低密度と言われているみなかみ町においても、局所的に高密度なエリアがあることがわかってきました。

ドローン調査により撮影したニホンジカ

ドローン調査により撮影したニホンジカ

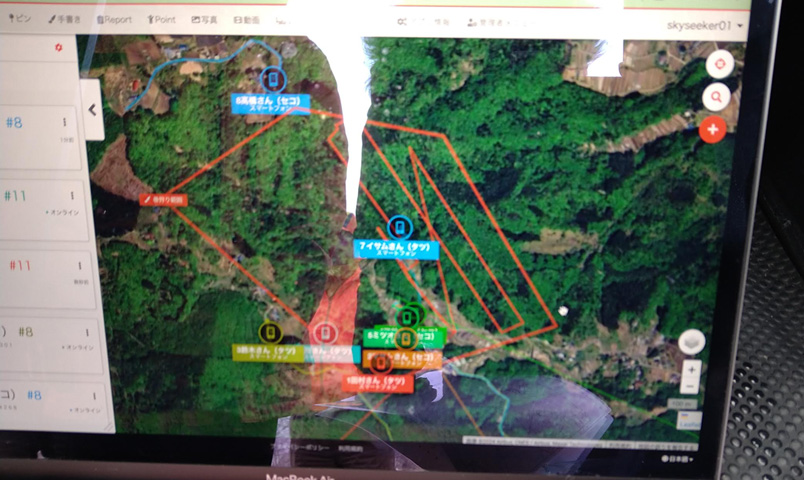

ドローンを活用したニホンジカの捕獲の際、狩猟者とニホンジカの位置を見える化

ドローンを活用したニホンジカの捕獲の際、狩猟者とニホンジカの位置を見える化

この調査結果を踏まえ、高密度エリアではドローンを活用したニホンジカの捕獲も試行しました。低密度下における効果的な捕獲技術と言えるものになるまでにはクリアしなければいけない課題はあるものの、「みなかみモデル」と言えるニホンジカの低密度管理手法の開発を目指してマスタープランの策定も行いました。

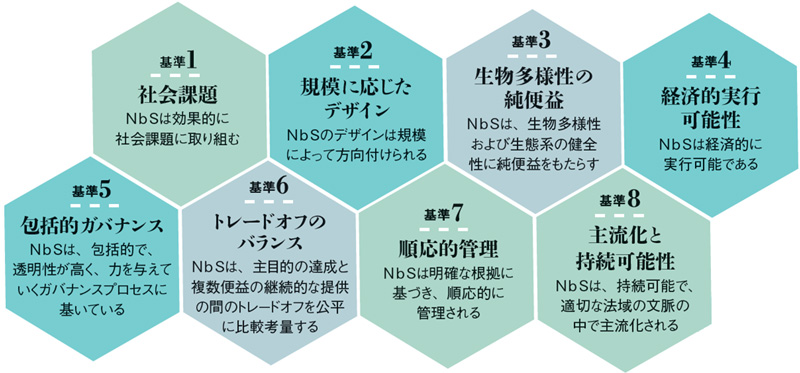

4.NbS(Nature-based Solutions)の実践

この活動では、3者で実施している生物多様性保全活動(生物多様性が劣化した人工林を自然林へ転換する活動、生物多様性豊かな里地里山の保全と再生活動、ニホンジカの低密度管理の実現)が、NbS スタンダードにどれほど則っているかを評価し、不足している点があれば、それを補う改善策を整理して、活動に活かしていくことを目指しています。

NbSの8つの基準

NbSの8つの基準

2023年度は、NbSを提唱している国際自然保護連合(以下、IUCN)とも打合せを重ね、IUCN が用意をしている「NbS 自己評価シート」を活用した評価を行いました。結果は、NbS適合率30%でした。NbS 適合率は、75%以上が世界的にも高評価とみなされます。75%までにはまだギャップがありますが、ギャップを埋める具体的な戦略をつくり、課題解決に向けて具体的な取組みをはじめていく土台をつくることができました。

5.生物多様性保全や自然の有する多面的機能の定量的評価への挑戦と活用

この活動では、3者の活動によって見込まれる生物多様性保全活動の成果や、みなかみ町の生物多様性、自然の有する多面的機能、生態系サービスなどを定量的に評価する手法の検討を行い、客観的な評価に基づいて活動を推進していくことを目指しています。

ワーキンググループ会議の様子

ワーキンググループ会議の様子

2023年度は、日本の生物多様性の特性と科学性を担保するため、日本を代表する自然科学と社会科学の専門家によるワーキンググループを立ち上げるところからはじまりました。

| ・中静 透 国立研究開発法人森林研究・整備機構理事長 兼 森林総合研究所所長、東北大学名誉教授 |

| ・土屋 俊幸 一般財団法人林業経済研究所所長、東京農工大学名誉教授 |

| ・石井 実 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 理事長、大阪府立大学名誉教授 |

| ・西廣 淳 国立研究開発法人国立環境研究所気候変動適応センター副センター長 |

生物多様性保全活動の貢献度を測る6つの評価手法の開発

ワーキンググループで検討を進めてきた結果、ネイチャーポジティブの実現に向けた新たな国際目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組(以下、GBF)や各市町村の目標に対する生物多様性保全活動の貢献を客観的かつ定量的に評価できる 6つの評価手法を取りまとめることができました。

6つの評価手法の詳細

| ①重要地域の評価 専門家等へのヒアリングや既往文献等の調査によって、地域における生物多様性保全上重要な場所を、生物多様性の希少性・危急性・相補性・連結性の観点から評価します。例えば、企業の事業地や生物多様性保全活動を行っている場所(以下、活動地)が生物多様性にとって重要な場所かどうかを評価できます。重要地域の把握はTNFDが推奨するLEAPアプローチでも初めに行なうべきこととして求められています。 |

| ②生物の分布予測 地域に生息している可能性のある生物種(植物・鳥・昆虫)を、国の環境調査データなどを基にした全国規模の生物分布情報と地形・気象・土地利用等の情報を用いて、統計学的に予測して評価します。例えば、企業の事業地や活動地の自然の質を定量的に評価することができます。 |

| ③重要地域のギャップ分析 生物多様性にとって重要な場所における開発等のリスクを保全担保措置の有無等から評価します。例えば、30by30への貢献を目指して企業が環境省の自然共生サイトの登録に取り組む際に、生物多様性の保全からみた効果的な場所の選定が可能になります。 |

| ④地下水涵養量、炭素吸収量 生態系からもたらされるサービスのうち、地下水涵養量と炭素吸収量を、土地利用や植生タイプ、気候条件等の情報から100mメッシュ単位で推定、評価します※1。地下水涵養量は降雨のうち土壌中に浸透して地下水となる1年間の水の量であり、炭素吸収量は地上の植生等によって1年間で固定される二酸化炭素重量です。例えば、企業の事業地や活動地がもつ地下水涵養量と炭素吸収量の現状を評価することができ、気候変動や防災減災等の文脈でもこれらの情報の活用が可能になります。 |

| ⑤生態系タイプ区分分析 地域の自然を、「湿地」や「二次林」など少数の生態系タイプに区分し、地域の生態系の多様性を評価します。この結果は、企業の事業地や活動地において、より効果的な生物多様性保全活動に役立てることができます。TNFDでも企業の事業活動による自然への影響を生態系タイプごとに評価することが求められています。 |

| ⑥IUCNの「NbS世界標準」への適合度 生物多様性保全活動が、気候変動や自然災害、人間の健康など、地域の社会課題の解決にも資するものになっているかどうかをIUCNの定める「NbS 世界標準」に沿って評価します。NbSはNature-based Solutionsの略で「自然に根ざした解決策」と訳されます。世界では、生物多様性を保全していくと同時に、自然を基盤とした社会課題の解決を目指していくことがネイチャーポジティブの実現に向けて重視されています。この評価により、例えば企業の生物多様性保全活動をNbSの視点から改善していくことが可能となります。 |

※1 地下水涵養量と炭素吸収量は、総合地球環境学研究所のEco-DRRプロジェクトによる自然の恵みと災いからとらえる土地利用総合評価(J-ADRES)より算出。

みなかみ町で実施した評価結果と生物多様性保全活動

上述した6つの評価手法は、みなかみ町での活動に限らず、日本全国の生物多様性保全活動で活用することができるものになります。以下は、評価結果のサンプルとして、2023年度にみなかみ町を舞台に3者で実施した評価結果と生物多様性保全活動の抜粋です。

みなかみ町で実施した評価結果と生物多様性保全活動(一部抜粋)

| ①重要地域の評価 ・みなかみ町における生物多様性保全上重要な場所(以下、重要地域)を67ヵ所(約18,876ha)特定することができました。 |

| ②生物の分布予測※1 ・重要地域として特定された67ヵ所には、みなかみ町における主要な生物種の99.7%の種が分布している可能性があることを明らかにできました。 ・保全活動を実施した重要地域の一つ「月夜野ホタルの里エリア」(23.3ha)には、みなかみ町における主要な生物種の50.8%が分布している可能性があることを明らかにできました。50.8%は生物種の保全ポテンシャルが高い場所であることを意味しており、保全活動を行う場所としての妥当性が示されました。 |

| ③重要地域のギャップ分析 ・みなかみ町の重要地域のうち、国立公園等の保護地域指定による保全担保措置がとられている面積比率は、高標高域の自然植生では99.4%でした。これに対して低標高域の里地では、保護地域に指定された面積比率は14.9%と著しく低く、また面積の23.3%で大規模施設等の開発リスクが高いなど、課題を特定することができました。 |

| ④地下水涵養量、炭素吸収量 ・生物多様性により得ることのできる生態系サービスのうち、みなかみ町がもつ地下水涵養量と炭素吸収量を把握することができました。 ‐地下水涵養量:237,270 kt/year ‐炭素吸収量:157,794 tCO2/year |

| ⑤生態系タイプ区分分析※2 ・みなかみを生態系タイプごとに評価すると、「自然林」の面積比率が51.5%と全国的に見てもまとまった規模の生態系として残されていることが明らかになりました。一方、人工林は15.8%と少ないですが、重要地域の50か所(面積割合11.9%)に分布しており、重要地域の価値を損なっている可能性が懸念されました。また、「高山植生」、「自然草地」、「里地」、「二次草地」、「湿地」、「池」、「河川・渓流」はそれぞれ5%に満たず、町内における貴重な生態系であることが明らかになりました。 |

| ⑥IUCNの「NbS世界標準」への適合度※3 ・3者の連携協定に基づき取り組んでいる生物多様性保全活動を「NbS世界標準」に沿って評価したところ、現時点での適合度は30/100点(部分的に適合)であることが明らかになり、改善すべき課題を把握することができました。 |

※1 「②生物の分布予測」は、統計ソフトMaxEntを用いて動植物2,409種(植物857種、鳥類119種、昆虫・クモ類1433種)のみなかみ町内での分布を予測し、個々の重要地域に分布している可能性のある生物種の種数を評価した。分布予測には、石川県から新潟県にかけての日本海側、及び群馬県の生物分布データ(博物館の標本情報等)を教師データとし、分布予測モデルを作成するのに十分な標本情報が存在している種のみを対象として解析した。

※2 「⑤生態系タイプ区分分析」は、環境省の第6回・7回自然環境保全基礎調査の植生図を用い、みなかみ町内の約110種類の植生タイプを8つの生態系タイプに再区分して評価を行った。

※3 「⑥IUCNの「NbS 世界標準」の適合度」は、IUCNが提供している「NbS自己評価ツール」を用いて、みなかみ町における3者連携協定の事業計画書の内容を対象に評価した。「社会課題への取り組み」「生物多様性への純便益」「順応的管理」など8つの大項目と27の小項目の評価結果から適合度を算出した。

以上、2023年度の活動成果でした。3者で行っているこれらの5つの取組みは、「みなかみネイチャーポジティブプロジェクト(みなかみNPPJ)」と名付け、2年目に突入しています。引き続き、ご注目ください。

※日本自然保護協会の活動は皆様からの会費やご寄付で支えられています。ご支援、ご協力いただける企業や団体の皆さまを募集しています。日本自然保護協会と連携して生物多様性保全活動を推進しませんか。ご連絡お待ちしています。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み