2025.02.19(2025.02.19 更新)

【連載】遺贈寄付を知ろう「第23回: 日本承継寄付協会が遺贈寄付の実態調査を実施 遺贈寄付に関し理解を深める情報発信が必要」

読み物

専門度:

フィールド:活動支援、寄付

NACS-Jではここ数年、遺贈寄付に関するご相談が寄せられることが多くなってきました。まだ元気なうちに人生のエンディングの準備を進め、遺産の活かし方をご自身で決める方が増えているようです。

遺贈寄付とは、人生の最後に財産が残った時に、その一部を公益団体などへ寄付をすること。自分の想いを未来に託し、自身亡き後に財産を社会に有効に活かす方法の一つとして、注目が高まっています。ご相談事例や最新動向などから、お悩みや不安の解決につながるヒントをご紹介します。

【連載】遺贈寄付を知ろう ~ あなたの想いと自然を未来につなげるために

第23回 日本承継寄付協会が遺贈寄付の実態調査を実施。遺贈寄付に関し理解を深める情報発信が必要。

大切なご資産をどのように未来につなげていくかは、それぞれ想いやご事情は異なり、終活を進めるための手続きもさまざまです。日本自然保護協会では、法務・税務・終活の専門家などと連携しながら丁寧かつ慎重にご相談を重ね、ご寄付を最適な形で実現するためのサポートを行っています。

連携先のひとつに、遺贈寄付の専門雑誌の発行や専門家の育成、遺言書作成費用の助成キャンペーンなどに取り組まれている一般社団法人日本承継寄付協会(Will for Japan)があります。

「遺言」と聞くと、死を連想し忌避されるイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、財産を家族や社会のためにどう役立てるかを自分で決めることができる、相続のスムーズな手続きに有効な文書です。日本承継寄付協会では、「意志Willを次の世代につなぐための、誰でも渡せる未来へのバトン」と言われています。

日本国内では、年間50兆円ものお金が相続されていると言われています。80歳~90歳代の高齢者の遺産相続は、ほとんどが60-70代の高齢者世帯へと相続され、60代以上が保有する金融資産の割合は、年々上昇し続けています。金融庁の調査によると、1999年に47.4%だったものが、2035年には、70.6%に達します。このような状況を「老老相続」と言われ、昨今メディアでも報道がされています。

また、独身世帯の増加や、子供がおらず相続先がいない世帯も増加し、2023年度に国庫に返納された「相続人なき遺産」は10年で3倍となり初めて1000億円を突破しました(2025年2月9日日経新聞)。国庫に返納された資産は使い道を選べず、ご自身で望む使い道の指定には遺言書を早めに準備し遺贈寄付先を指定することが大切と言われています。

そうした現状を受けて、日本承継寄付協会では2020年から毎年、遺贈寄付や相続に関する実態調査を実施されています。ここでは、2025年1月16日にリリースされた最新調査の結果を一部ご紹介します。

*****

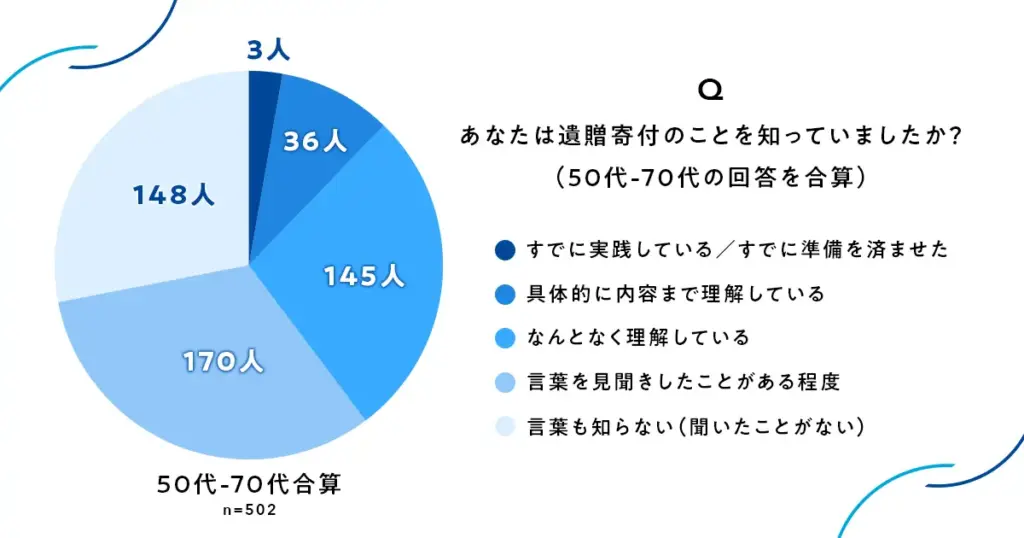

遺贈寄付の認知度

遺贈寄付の全体認知度(20代-70代)は、58.6%。2023年調査では、53.3%であり、上昇傾向にあります。特に、50-70代に限定すると、70%の人が何らかの形で「遺贈寄付」という言葉に触れています。こちらも2023年調査の65.3%と比べて、微増していますが、具体的に内容まで理解している人の割合はまだまだ少なく、遺贈寄付についての理解を深める活動を進めていく必要があります。

遺贈寄付の意向度合い

遺贈寄付を知っておられる方が増えてきた一方、遺贈寄付の実行の意向は、まだまだ低い水準です。50-70代では、83%(417人)の人が、あまり考えたことがない、もしくは、考えたことがないと回答されています。

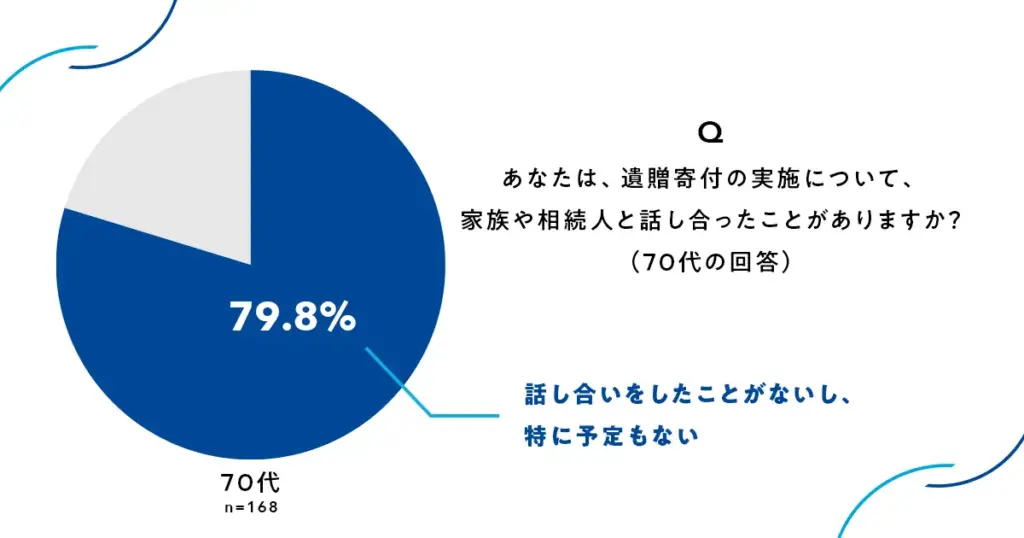

加えて、70代の79.8%が、「家族や相続人と遺贈寄付の実施について、話し合ったこともないし、予定もない」と回答。70代の意向度の低さが顕著に出ています。

さらに、遺贈寄付について考えたとき「断念した理由」や「不安に思うこと」もしくは「まだ準備をしていない」理由では、「寄付したお金がどのように使われるか不明瞭」が45.9%でトップに。ついで「やり方が分からない」が25%となっています。

このことから、遺贈寄付に関するより深い情報の発信を継続的に行う必要性がわかります。また遺贈寄付先団体においても、情報の開示やそのことの発信を行うことが、遺贈寄付を推し進めることにつながることが見て取れます。

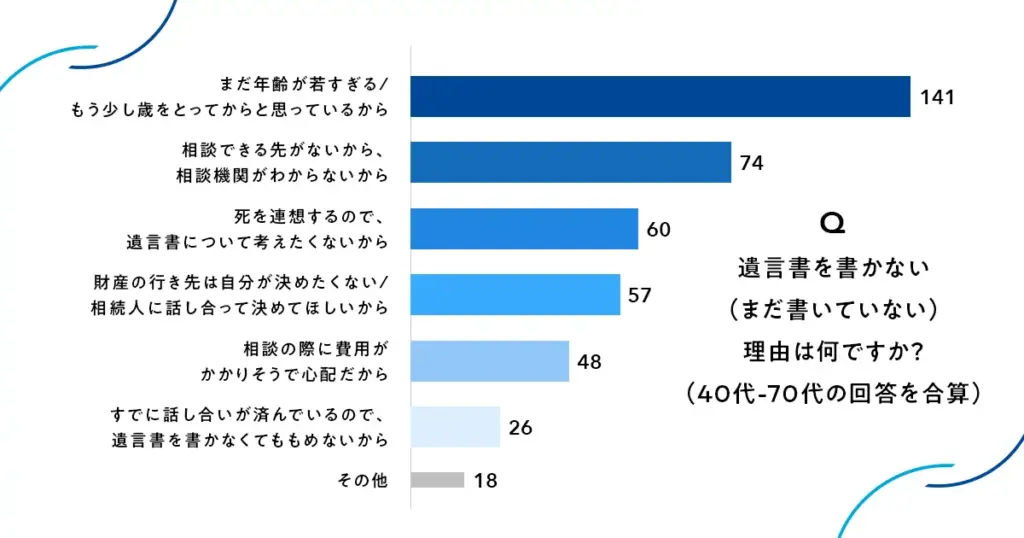

遺言書に対する意識

遺贈寄付の実行の入り口とも言える、遺言書の執筆についても今回調査を行いました。遺言書を書かない・まだ書いていない理由は、「まだ年齢が若すぎる / もう少し歳をとってからと思っているから」が、141回答ありトップであることがわかりました。これは、40代-60代において、また、「相談先がわからない」という回答が74回答となり次点となっています。

遺言書をいつ書きたいか、また、すでに書かれた方はいつ書いたかという質問に対しては、自分が属する年代より上の年代を上げる方が、各年代で多い傾向にありました。例えば、50代と60代では、70代がトップに。また、70代では80代がトップの回答となりました。このことから、相続について先送りにしたがる気持ちが強くあることが読み解けます。

調査概要

日本承継寄付協会 2024年「遺贈寄付」に関する実態調査のプレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000063820.html

日本承継寄付協会の公式webサイトはこちら

https://www.izo.or.jp/

*****

今回の調査結果に対して、日本承継寄付協会代表理事で司法書士の三浦美樹さんは、次のようにコメントされています。

「遺贈寄付の認知度が上昇している一方で、実行意向が依然として低水準であることが明らかになり、遺贈寄付のメリットや具体的な事例を一層広めていくことが急務だと思いました。また、寄付の使途が不透明、寄付の方法がわからないという不安を払拭するため、寄付者が安心して遺贈寄付を行える環境の整備や情報提供の強化も重要です。当協会では、遺言書作成に関する相談サポート体制を充実させ、メディアや地域社会と連携した積極的な啓発活動をすすめてまいります。」

日本自然保護協会はこうした取り組みに賛同し、日本承継寄付協会の共創パートナーに登録しています。また、遺贈・遺産寄付の担当者は、同協会が養成している承継寄付診断士の資格も有しています。

ご遺産の活かし方についてお悩みの方は、当会の遺贈・遺産寄付担当まで、どうぞお気軽にお問合せください。

遺贈寄付や相続財産からのご寄付は、法務・税務・終活等の専門家と連携し、丁寧かつ慎重にご相談を重ね、最適な形で実現するためのサポートを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

お問合せは以下のEメールまたはTELまで。ご案内資料の送付を希望される場合は、ご住所とお名前をお知らせください。

公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J) 遺贈・遺産寄付担当(芝小路、鶴田)

E-mail memory@nacsj.or.jp/TEL 03-3553-4101(代表受付、平日10:00~17:00)

コラム「遺贈寄付を知ろう」 連載目次ページ

https://www.nacsj.or.jp/news/2023/10/37315/

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み