2025.02.13(2025.03.07 更新)

10年に1度のアセス法改正が目前

解説

専門度:

テーマ:環境アセスメント

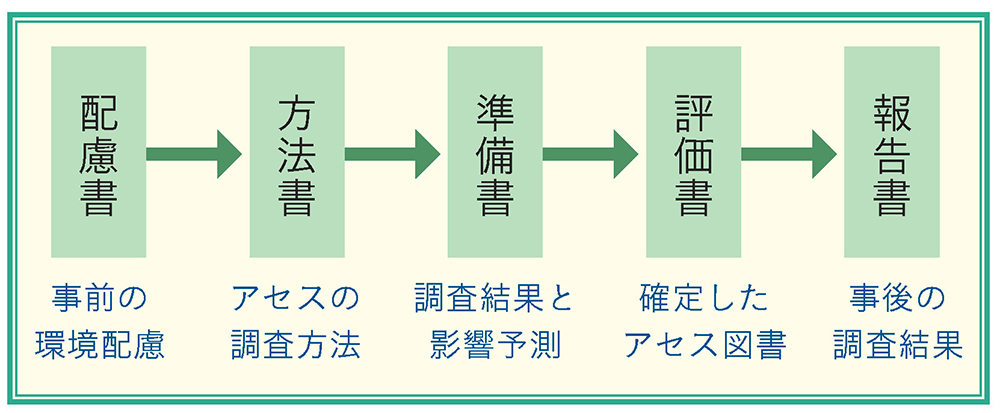

環境影響評価(環境アセスメント)は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、その影響を事前に予測・評価して環境に配慮する手続きです。1997年に環境影響評価法(アセス法)が成立し、2013年には新たに環境配慮書と報告書が制度に追加された改正法が施行されました。

アセス法の点検と見直しは10年を目途に行われており、中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会で昨年9月より議論がされてきました。現在のアセス法の対象事業の約8割を風力発電事業が占めていることから、風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会との合同会議として進められています。NACS-Jは2年ほど前から環境省などと継続して意見交換を行い、また小委員会でもヒアリングを受けました。その結果、今回の小委員会から出された答申には、NACS-Jの意見が多く反映されています。

アセス図書の継続公開と報告書の集約を!

特に重要な改正点は、アセス図書の継続公開と報告書の集約です。アセス図書は縦覧期間の1~1.5カ月を過ぎると閲覧ができなくなることが多く、最も事業数の多い陸上風力発電事業の場合、約85%は継続公開されていません。また報告書も環境省など国が集約することもない状況です。

答申では、環境省が継続的に公開する制度を検討すべき、報告書を環境省が一元的に管理・分析していくべきと明確に示されています。アセス図書の継続公開や報告書の集約が進むことで、事業の運用後にアセス手続中に示された予測との齟齬を検討することが可能になり、今後の環境影響の低減が図られることが期待されます。

一方で、風力発電事業の場合、規模よりもその立地による環境影響が大きいのですが、答申では具体的な方策は示されておらず、温暖化対策推進法との連携などについて今後の検討が必要としています。また、NACS-Jが20年以上重要性を訴え続けている、従来の環境アセスメントより上位の段階にある政策などを対象とした戦略的環境影響評価については、重要性は書かれているものの実現に向けた具体的なロードマップは示されていません。

今後も、適切な環境影響評価がなされる制度が構築されるよう継続して働きかけていきます。

▲環境アセスメント(法アセス)一連の流れ

▲環境アセスメント(法アセス)一連の流れ

答申の主な論点を表にまとめました。

表.アセス法に関する中央環境審議会の答申案の概要

2024年10月より、中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会と風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会で議論され、まとめられた「今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)及び風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)」の主な論点と現状、示された方向性

| 答申の論点 | 現状 | 今後の方向性 |

|---|---|---|

| 配慮書の手続 | 陸上風力発電事業では、配慮書段階で事業実施想定区域を広く設定し、以降の手続で事業実施区域を絞り込んでいく、いわゆる位置・規模の「みなし複数案」の設定が主流。 | 配慮書手続段階でエリア設定の際の複数案の考え方や、適切な事業実施想定区域の範囲の目安を示すなどのガイドラインの策定が必要。 |

| 報告書の手続 | 報告書に対する国の直接的な関与がなく、事後調査などの実施結果が集約されていない状況。 | 環境省が事後調査などの実施結果を一元的に管理・分析し、後続の事業の環境影響評価の最適化を図っていくべき。 |

| 適切な立地環境への誘導 | 陸上風力発電事業では、鳥類などの生物や景観への影響、騒音が懸念されることが多く、規模よりも立地場所や配置による影響が大きい。小規模であっても、立地環境によっては、環境影響の程度が大きくなる傾向にある。 | 小規模な事業でも、簡易な方法により自主的な環境影響評価を実施し、適正な環境配慮の確保を図っていくことが必要。第二種事業の事業規模下限を引き下げるとともに、配慮書手続の実施が任意である第二種事業に対しても、環境に配慮された適切な立地が早期に検討される仕組みを考えていくことが重要。 |

| 建て替え事業の手続の合理化 | 近年、建替事業の件数が増加傾向にあり、今後さらに件数が増加していくことが予想されているが、現行制度では、建替事業について新設と同様の環境影響評価手続の実施が必要で、手続の実施に長期の時間を要している。 | 建替事業には配慮書を課さないなど、より効果的かつ効率的な環境影響評価手続の実施を図っていくことが必要。 |

| アセス図書の継続的な公開 | 陸上風力発電事業に限らず、大半のアセス図書は縦覧期間(1~1.5ヶ月)外は閲覧不可能な状況。 | 環境省がアセス図書を継続的に公開することが可能となるような制度上の仕組みを早急に確立するべき。 |

| 累積的環境影響 | 複数の事業が集中している地域では、累積的な環境影響が強く懸念される。特に風力発電事業は、鳥類や景観への累積的な環境影響が強く懸念されている。 | 諸外国での事例を整理の上、累積的な環境影響評価の技術的な考え方、累積的な環境影響の責任分担の考え方などについて検討を行い、ガイドラインなどを策定していくことが必要。 |

| 環境影響評価項目の合理化 | 風力発電の環境影響評価では、事業の実施による直接的な環境影響が懸念されない項目も、調査対象とされている場合がある。 | 最新の知見などに基づき、既存の風力発電に係るリプレースの合理化ガイドラインを更新していくことも必要ではないか。そのためにも、アセス図書の継続公開も重要。 |

| 手続途中段階の風車の機種変更 | 購入予定であった風車が入手困難となり、より大型の風車を導入することとなった結果、風車の配置や一基当たりの出力が大きく変更される場合がある。 | あらかじめ風車の機種や配置が変更されることを前提とした調査、予測および評価を実施しておき、柔軟な対応が可能にするなどの方策を検討する必要がある。 |

| 戦略的環境影響評価 | 早期の効果的な環境配慮の確保や、適切なコミュニケーションの推進などに寄与することから、諸外国では既に導入されているが、20年近くその必要性が言われているものの、未だに日本では導入の道筋が立っていない。 | 陸上風力発電事業を対象に、温暖化対策推進法のゾーニングなどと連携を強化し、国が環境保全上配慮すべき重要な区域の考え方を提示することなどにより、日本でも戦略的環境影響評価の実現を目指していくべき。 また、全ての事業種を対象に戦略的環境影響評価の実現に向けて検討を進めていくことも必要。 |

| 長期的な手続未着手案件 | 長期的に、アセス手続が進められていない事業や、手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていない事業が存在しており、地域の不信感につながっている。 | 手続が未着手となっている理由は、事業によって異なると考えられるが、今後は、これら対応について考え方の整理を進めていくことが望ましい。 |

担当者から一言

リポーター

保護・教育部 若松 伸彦

アセス法の改正は10年に一度ですが、10年で社会の状況は大きく変わります。答申にもありますが、今後は5年以内の細やかな見直しが必要です。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み