2024.05.31(2024.05.31 更新)

25年ぶりに改正された農政の憲法「食料・農業・農村基本法」に生物多様性の保全が付帯決議として追加

解説

専門度:

(撮影:中井 寿一 氏)

テーマ:生息環境創出生物多様性地域戦略里山の保全農業

農政の憲法といわれる「食料・農業・農村基本法」の改正が2024年5月29日の参議院本会議で成立しました。

日本自然保護協会(NACS-J)は、本法の見直しが開始された2022年から、環境NGO、有機農業団体など関係者と協力して提言書の提出、意見交換会の開催、与野党議員との意見交換等のロビー活動を進めてきました。その結果、今回、本法の基本理念に「環境との調和」が追加され、付帯決議に生物多様性が追加される等の成果がありました。一方、ネイチャーポジティブの実現があらゆるセクターに求められる現代において、最も肝心である条文の中に「生物多様性」という文言が記載されない等の課題も残されました。

今回の法改正について、持続可能な農業の実現、生物多様性の視点からみた意義と課題についてまとめました。

生物多様性保全部

藤田 卓

< 目 次 >

生物多様性視点からみた「食料・農業・農村基本法」の改正ポイント

- 「環境との調和」が基本理念(第3条)に追加

- 「環境への負荷」の低減を農政全般にわたって実施

- 付帯決議に「生物多様性の保全」が明記

- 環境直接支払など環境保全に貢献する農業への公的支援の拡充、法改正と並行して進む

課題

生物多様性視点からみた「食料・農業・農村基本法」の改正ポイント

1.「環境との調和」が基本理念(第3条)に追加

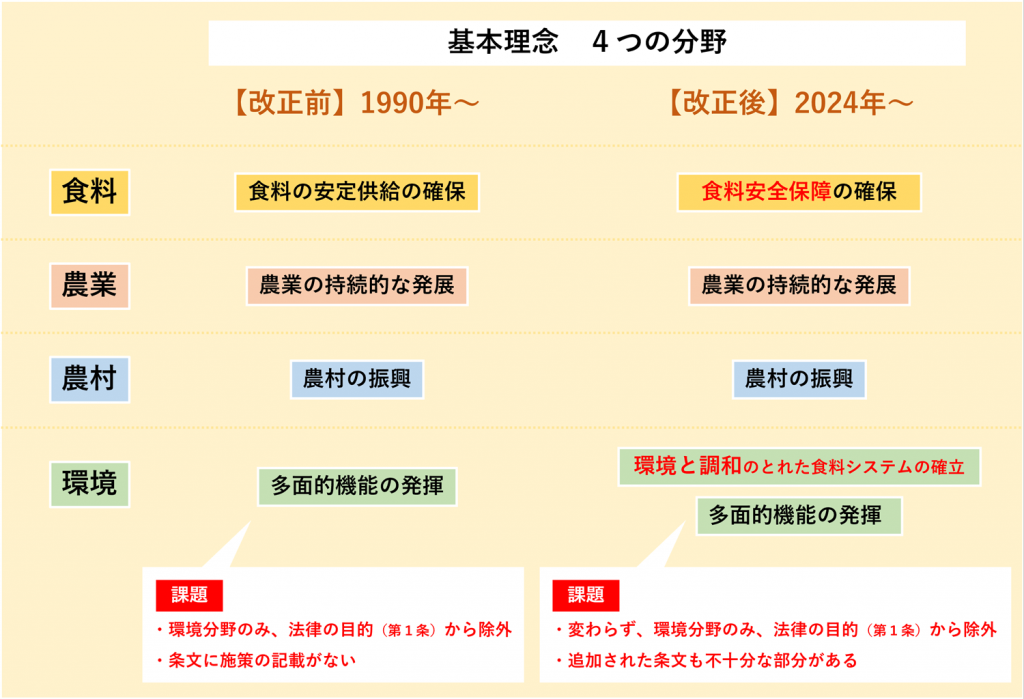

「環境との調和」が基本理念(第3条)に追加され、施策の柱として環境政策が追加されました(図)。改正前は、類似した基本理念として、多面的機能の発揮があったものの、施策の実施方針に関する条文がなく、環境政策としての位置づけも曖昧なままとなっていた課題がありました。今回の改正において、第3条が追加され、施策の実施方針に関する条文(第32条)は記述内容に問題があるものの、条文が追加され、「環境との調和」を推進することが明記されたことは大きな前進といえます。

図 食料・農業・農村基本法 「基本理念」の改正前後の比較

図 食料・農業・農村基本法 「基本理念」の改正前後の比較

2.「環境への負荷」の低減を農政全般にわたって実施

食料生産・流通・消費の各段階において、環境の負荷があることを認め(第3条)、食料システム全体でその環境負荷低減を目指すことを、法律全般に明記(第4,5,14,20,32,53条)されたことは、持続可能な農業への転換にとって重要な一歩です。

一方で、本法で対処すべき「環境の負荷」の具体的な内容が条文には記載されていない課題がありました。より具体的な負荷低減につなげるべく、私たちは「生物多様性の低下等」を条文に明記するよう提言してきました。

その結果、今国会の参議院審議の国会質疑・答弁で、この「環境の負荷」の具体的な内容に「生物多様性の低下」が含まれることが確認されました(5/23参議院農林水産委員会 立憲民主党田名部議員の質問に対する、杉中総括審議官の答弁)。

以上のことから、条文に明記されなかったものの国会答弁において、農政全般にわたって、生物多様性が低下しないよう配慮していくことが確認されたことは重要なポイントです。

3.付帯決議に「生物多様性の保全」が明記

本法の参議院の付帯決議の中に、「生物多様性の保全」が入りました。これは、本法の運用、すなわち国の農政全体の運用の際の留意事項として、生産・流通・消費の各段階において生物多様性保全を実施することを明示し、上記2で述べた「環境への負荷」の低減の内容が条文に記載されていない問題を補完するものとなりました。

十一 農業生産活動は自然環境の保全等に大きく寄与する側面と環境に負荷を与える側面があることに鑑み、温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全、有機農業の推進等により、環境と調和のとれた食料システムの確立を図ること。

4.環境直接支払など環境保全に貢献する農業への公的支援の拡充、法改正と並行して進む

EU各国では、すでに「環境保全を目的とした支払」の予算額は日本の17.8-40倍(2020年時点)に達し、持続可能な農業を強力に推進しています。しかしそれに対し、日本の環境直接支払交付金はEU各国と比べて圧倒的に少ないという課題があり、これまで私たちは、これらの予算の大幅増額を提案してきました。

今国会では、法案審議の中心テーマの1つに農家の所得向上があり、具体的な対策としてEUと同様に農家へ直接一定額を支払うこととセットで、環境保全など持続可能な農業を推進することが与野党の議員・参考人から多数提案されました。参議院では、立憲・国民民主党から基本法の修正案として、直接支払いの導入が提案されましたが、これは否決され条文には反映されないままとなり課題が残りました。

法改正では十分な反映には至らなかったものの、法改正と並行して、農林水産省は、2027年までに新たな環境直接支払制度の創設、環境負荷低減の取り組みを補助事業の要件とする「クロスコンプライアンス」を農林水産省の全事業に適用する等、具体的な施策の検討が始まっています。さらに、自民党は環境と調和した持続可能な農業推進委員会を2024年3月から始動し、これらの新しい農業環境政策について今秋まで提言をまとめる予定となっています。今後も政府や与野党の動きに注視していく必要があります。

生物多様性保全の面での課題

ここまで今回の本法の改正のポイントを紹介してきましたが、生物多様性保全の面でまだ十分とはいえず、課題も残りました。

課題1.「環境」が基本法の目的(第1条)に追加されなかった

今回の法改正において、「環境との調和」が基本理念(3条)に追加された一方で、基本理念の上位にあたる法律の目的(第1条)の中において、食料・農業・農村・環境の4つの分野の基本理念のうち、「環境」のみが除外されたままとなり、環境政策が後回しとなる懸念が残されました。

(解説)持続可能な農業を実現するため「環境保全」の位置づけをより強化すべき

課題2.生物多様性の保全が条文に追加されなかった

「生物多様性の保全」が付帯決議に入ったことは大きな前進です(ポイント3を参照)。しかし、付帯決議は法律の執行にあたって留意すべき事項、すなわち国会からの宿題というような位置であり、まだ法律の条文に明記され、必ず実行する事項としての位置づけではないことに注意が必要です。

今後に向けて

多くのメディアが注目している今回の法改正の注目のひとつが「食料安全保障」でした。その対策として、輸入に依存する食料・化学肥料等の備蓄・輸入先の確保等が挙げられています。しかし、根本的な課題解決のためにも、農業の基盤を支える生物多様性(例えば、花粉を媒介する昆虫、土壌を作る生物や、在来の天敵等がもたらす生態系サービス)を活かした持続可能な農業へ転換することが重要です。

現在、すでに農地から多くの生き物が姿を消すなど、持続可能な農業の基盤となる生物多様性が急速に低下しています。今後、今回の法改正において追加された基本理念「環境との調和」を実現し、付帯決議で明記された「生物多様性の保全」を実現して、有機農業などの持続可能な農業・食料システムへと転換していく必要があります。

これからも日本自然保護協会(NACS-J)は、残された課題の解決に向けて、本法に基づく基本計画の改定、個別の法律の改正・運用の改善を提案していきます。さらに、これらの施策によって農地の生物多様性保全が実現したのか、全国の市民の皆さんとともに様々なモニタリングを通じて生物多様性の現状を把握し、科学的根拠に基づく情報発信・改善提案に反映していきます。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み