2024.05.29(2025.04.16 更新)

【連載】遺贈寄付を知ろう「第21回:相続土地国庫帰属制度がスタートして1年。いらない“負”動産のゆくえは?」

読み物

専門度:

フィールド:活動支援寄付

NACS-Jではここ数年、遺贈寄付に関するご相談が寄せられることが多くなってきました。まだ元気なうちに人生のエンディングの準備を進め、遺産の活かし方をご自身で決める方が増えているようです。

遺贈寄付とは、人生の最後に財産が残った時に、その一部を公益団体などへ寄付をすること。自分の想いを未来に託し、自身亡き後に財産を社会に有効に活かす方法の一つとして、注目が高まっています。ご相談事例や最新動向などから、お悩みや不安の解決につながるヒントをご紹介します。

【連載】遺贈寄付を知ろう ~ あなたの想いと自然を未来につなげるために

第21回:相続土地国庫帰属制度がスタートして1年。いらない“負”動産のゆくえは?

不動産を相続したものの、「こんな“負”動産ならいらない」「誰かに引き取ってもらえないか」とお困りの人は少なくないと聞きます。所有者が不明な土地や放置されたまま空き家の増加は、今や大きな社会問題となりつつあり、今年4月からは不動産の相続登記が「任意」から「義務」に変わるなど、対策も急がれています。

こうした相続した土地の管理問題の負担軽減をめざして、2023年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートし、1年が経ちました。「もらってもうれしくない土地」問題の解決になるかもしれないと、この制度への期待が高まっていますが、実際に国庫に引き取られた土地はどのくらい増えたのでしょうか。

法務省では毎月、この帰属制度の運用状況を公開しています(相続土地国庫帰属制度の統計)。5月20日に発表された2024年4月30日現在の統計によると、国に引き取りを求めた申請総数は2,030件、土地種目別にみると田畑771件、宅地744件、山林298件、その他217件でした。

その中で、国が引き取ることを決めた土地は341件で、内訳は宅地148件、農用地87件、森林11件、その他95件、東京・大阪など大都市を含む39都道府県におよびます。

一方、適用要件を満たしていないなどの理由で、申請が却下もしくは不承認されたのが20件。地元自治体・農業委員会・隣接地所有者による有効活用が決まったなどの理由で、途中で申請が取り下げられた件数は237件でした。

この4月に、この帰属制度の利用状況を取り上げた新聞記事やテレビ番組がいくつかありました。

報道によると、宅地の申請・承認件数が多い背景には、「⾼齢の親が家を残して亡くなっても、⼦どもなど相続⼈は持ち家に住んでいたり、親の家の⽴地条件が悪く賃貸や売却が困難だったりするなどして持て余すケースが都市部で多いこと」があるようです(2024年3月30日 日本経済新聞「不要な相続土地、国に相談 引き取り件数は宅地が4割強」)。

この帰属制度を利用するには、土地の状況がわかる資料を準備したうえで、法務局で事前相談の予約を申し込む必要があり、「全国の法務局での相談は2月末で延べ2万3000件を超える」とあります(同上)。つまり、実際に申請できたのは相談件数の10分の1程度ということになり、まだまだハードルの高い制度であると思われます。

一方で、国の引き取りは叶わなくても、場合によっては自治体や農林業団体などに土地を引き渡したり、管理を任せられるチャンスが巡ってくる可能性もあるようです。

「法務局は申請を受理すると、⼟地のある⾃治体や農業委員会などに情報を提供するためだ。2⽉末で⾃治体への寄付、農地のあっせんなどにつながった例は約90件あった」(同上)

農地であれば、農地中間管理機構の活用で自治体や農業団体が農地を借り受け、担い手等へ貸付たり、森林の場合は、森林経営管理制度によって、管理不能な森林を林業経営者や自治体が公的に管理・経営するという方法を利用できる場合もあります。

また、これらの制度のほかにも、自治体によっては山林の買取事業を推進している町や、空き地を近隣住民が使える「地域の庭」に生まれ変わらせる支援を行っている市があったり、民間会社が遊休不動産のマッチングサイトや有償での土地引き取りサービスを提供するなど、さまざまなセクターで課題解決のための取り組みが進められています。

民間のサービスは、所有者不明土地を増やさない一助にはなると期待される一方、専門家からは課題も指摘されています。

「こうした有償の引き取りサービスには課題もあると感じております。一般の不動産の売買や賃貸借の仲介などにおいては、国の法律や資格制度があります。ところが、この引き取りについては、今のところ、そうしたルールがない状況です。そこで、こうした引き取りサービスを健全なマーケットとして発展させていくために、国のほうで、しっかりとしたルールを整備していくことが急務であると考えます。」(東京財団政策研究所 研究員 吉原 祥子さん/2024年4月23日NHKクローズアップ現代「“相続したくない土地”が続出! 所有者不明土地の波紋」)

相続土地国庫帰属制度は、条件によっては「いらない土地」を手放す有効な解決手段になり得ますが、認められる要件が厳しいため、空き家・山林バンクの利用や、生前贈与・売却、非営利団体への寄付など、さまざまな活用・処分方法を早い段階で検討することが大切です。

非営利団体が不動産の寄付を受ける場合、そのまま活用する例も稀にありますが、売却した換価金を活動費に充てるのが大半ですし、不動産の寄付を受け付けている団体は限られているのが現状です。それは、現金の寄付とは違って「必ず売却できるとは限らない」「火災・不法投棄などの管理リスクがある」「遺留分算定の際の評価が難しい」など、不動産特有のリスクがあるからです。

山林や農地、境界が明確になっていない土地など、利用や処分が困難な不動産のほか、親が投資物件として購入したものの、今ではすっかり値が下がり、相続した子どもは一度も現地を見たことがなく、手放すにもけっこうな費用がかかるといった話も聞きます。

売却や活用の困難な土地を所有していると、相続税や固定資産税だけでなく、管理費用や定期的なメンテナンス費用がかかるケースもあり、お困りの方々も多いのですが、困るのはそうした土地を寄付で受け取る公益団体も同じです。不動産の寄付を考える場合は、早い段階から寄付先団体に相談をして慎重に検討をすすめることをおすすめします。

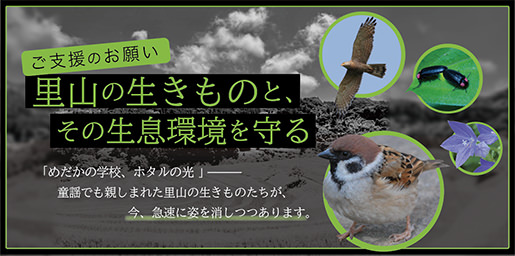

相続土地国庫帰属制度は、スタートしてまだ1年の新しいしくみです。荒れた土地を少しでも減らして、美しい豊かな自然環境を育むためにも、遺贈寄付の受入団体として、私たちの会でも引き続き本制度のゆくえに注目していきたいと思います。

遺贈寄付や相続財産からのご寄付は、法務・税務・終活等の専門家と連携し、丁寧かつ慎重にご相談を重ね、最適な形で実現するためのサポートを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

お問合せは以下のEメールまたはTELまで。ご案内資料の送付を希望される場合は、ご住所とお名前をお知らせください。

公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J) 遺贈・遺産寄付担当(芝小路、鶴田)

E-mail memory@nacsj.or.jp/TEL 03-3553-4101(代表受付、平日10:00~17:00)

コラム「遺贈寄付を知ろう」 連載目次ページ

https://www.nacsj.or.jp/news/2023/10/37315/

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み