2024.04.30(2024.04.30 更新)

沖縄・大浦湾でのサンゴ健康度チェック

調査報告

専門度:

調査した4地点

テーマ:生息環境保全モニタリング

フィールド:海

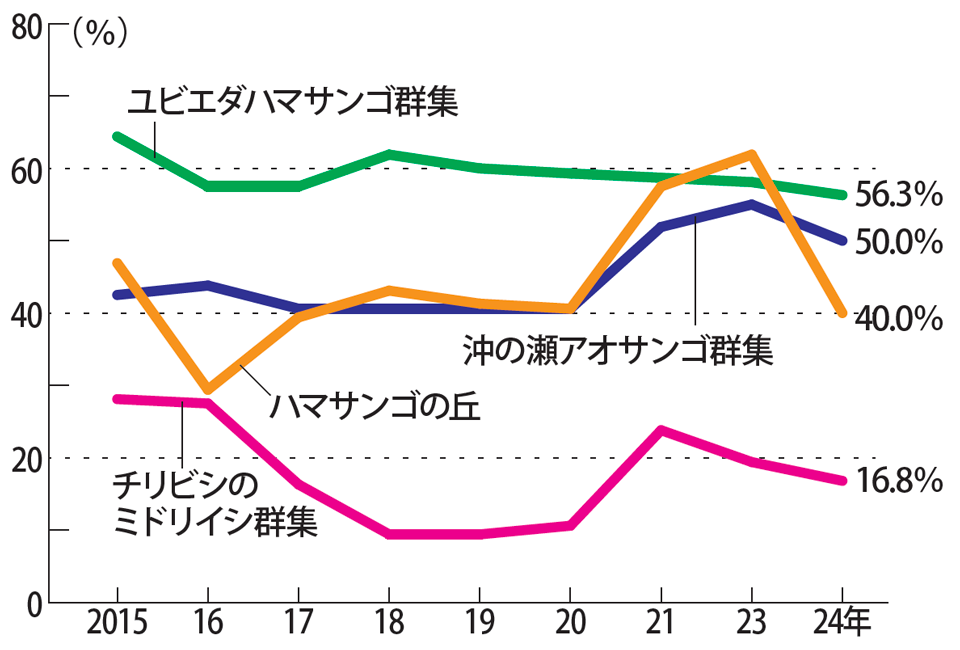

サンゴの被度が4地点でいずれも昨年より低下

1月31日と2月1日、米軍基地建設が進行中の大浦湾でサンゴの健康度を調べるリーフチェック調査を実施しました。この調査は湾内の4地点で魚類、無脊椎動物、海底の状態を調べており、2015年から9年間ほぼ毎年1回実施しています。

2016年から2017年にかけて沖縄島周辺で一斉に白化現象が起こりました。大浦湾でも一部地点でサンゴの被度は低下しましたが、2021年までに、白化前の状態にほぼ回復しました。

しかし、今回の調査ではサンゴの被度は全4地点とも前年よりも低下しており、特に昨年最も被度が高かった「ハマサンゴの丘」では、被度が21.9%も低下していました。「ハマサンゴの丘」では、過去に類をみない多種多様で多量なシアノバクテリアがサンゴの表面に付着していました。シアノバクテリアは水質悪化に伴って増えるとされ、シアノバクテリアの増殖もサンゴの被度減少の一つの原因となっています。

サンゴの被度(生きているサンゴの割合)の変化

そのような中でも湾奥の「ユビエダハマサンゴ群集」は被度は微減していましたが、60%近くを保っており、比較的、良好なサンゴ礁の状態を保っていました。

今回、大浦湾内のサンゴの被度が低下していることが明らかとなりましたが、この原因としては、気候変動や巨大台風、新基地建設に伴う辺野古・大浦湾での工事の影響など複合的な要因が考えられます。

今年の1月には湾内で海上ヤード(資材置き場)建設のための石材の投入が開始されており、その影響が懸念されることから、今後も湾内でのモニタリング調査を続けていく予定です。

※日本自然保護協会の活動は皆様からの会費やご寄付で支えられています。日本自然保護協会の活動にご支援をよろしくお願いいたします。

担当者から一言

リポーター

保護・教育部 安部真理子

1月から大浦湾内に、資材置き場をつくるための石材投入が始まり、その影響が心配です。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み