2021.10.29(2022.12.12 更新)

人と自然の共生地域OECM

読み物

専門度:

▲鹿児島県の里山の風景(写真:西田達磨)

テーマ:国際里山の保全生物多様性地域戦略国立公園生物多様性条約

フィールド:都市森林緑地国定・国立公園河川

前号の特集で紹介した「自然に根ざした解決策」を実現する国際的なツールとして、G7サミットの首脳声明や生物多様性条約の次期世界目標の中でも取り上げられているのが「OECM」です。このOECMというキーワードについてご紹介します。

道家哲平(NACS-J広報会員連携部)

人の営みによって自然が守られている場

8月27日、小泉進次郎環境大臣(当時)は、「OECM」を核に、日本の陸と海のそれぞれ30%を人と自然の共生する地域にしていくことが次の生物多様性国家戦略の目玉の一つとなると発表しました。

OECMとは、Other Effective area based Conservation Measures(その他の効果的な地域をベースとする手段)の頭文字で、この言葉は、2010年、名古屋で開かれた生物多様性条約締約国会議(COP10)で、愛知目標11を作り上げる時に生まれました。愛知目標11では、「2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17%、また沿岸域及び海域の10%が、(略)保護地域制度やその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され(略)る。」 とされています。つまり、保護地域ではないが、効果的な保全が行われている場がOECMとなります。

実はこのOECMという言葉は、人と自然の共生をビジョンに掲げ、日本の里山のような「(必ずしも自然を守るためではないが)人の適切な営みによって、結果、自然が守られている場」の重要性を日本が主催国として提起し、国際交渉の中で、合意できる表現にする過程で生まれた言葉でした(図1参照)。

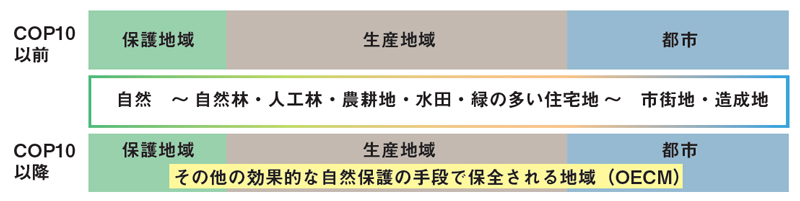

図1:OECM

図1:OECM

「自然を守る場所か、それ以外」という見方が、COP10以降、農業や林業など生産活動の場所も「自然保護に貢献する可能性を持つ」という見方が広まった

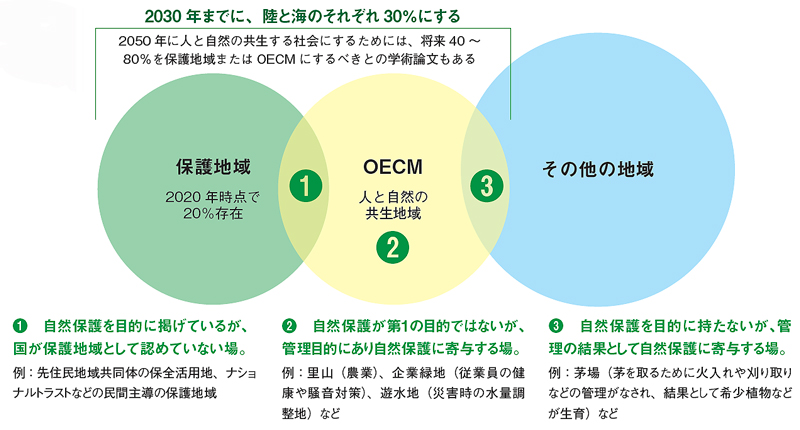

パンドラの箱から、名古屋のギフトに

2010年に言葉は生まれたものの、定義は曖昧なままでした。そこで、生物多様性条約では2016年の締約国会議の決定として、IUCNの保護地域委員会に定義や運用の在り方の整理を依頼し、それを受け、IUCNは、私も所属することとなったOECM専門家グループを立ち上げました。専門家グループは、2018年に定義や運用に関する指針などを作成し、OECMには3パターンあることなどを示しました。(図2)

検討過程で、パンドラの箱のように中身が不明の概念だったOECMに、名古屋のギフトと呼ぶべき自然保護上のいくつもの可能性、つまり、自然保護の場と担い手を自然保護だけでなく他の分野に広げていく可能性が見い出されたと、IUCN専門家グループ長ハリー・ジョナス氏は度々説明しています。

その説明によると、①世界ではほとんど認識されていなかった、里山のように、意識のあるなしはともかく、賢く活用しつつ自然も守る営みが展開される地域や、先住民地域共同体の取り組みをOECMという地域と担い手という形で、世界目標の貢献者として認めていけること。これに加えて、②自然保護を活動目的に掲げる関係者(環境省・自然保護団体)以外の、例えば、河川、森林、農業、都市や企業所有の緑地を管理する関係者が、OECMという制度を通じて生物多様性保全に関わる機会を作れるという可能性です。

古くからあった取り組みに光を当てつつ、新たな可能性をひらく自然保護のツール。このようなことも、OECMが注目されている理由と言えるでしょう。

図2:OECMには3パターン存在

図2:OECMには3パターン存在

日本における展開と課題

生物多様性条約は、OECMも含めた自然保護の世界目標を2022年5月に対面の国際会議を開いて決定します。

これに基づき、日本における正式な目標決定も5月以降と予想されますが、G7首脳会合などの国際公約含め、すでに、日本はOECM含めた陸と海のそれぞれ30%の保護地域化を宣言しています。陸域であれば、2020年の時点で20%の保護地域があるため、国立・国定公園などのいわゆる自然保護地域の拡充と合わせて、2030年までに約10%にあたる370万ヘクタールを、保護地域とOECMでカバーしていくことになります。

2020年度から、環境省ではOECMの登録・認定基準作りを行い、認定の手続きなどを整備中です。NACS-Jの役職員も検討プロセスに参画をしています。環境大臣の記者会見によると、2022年度から登録を始めて、2023年には100カ所の登録を目指すとしています。

課題は、OECMの設立や維持・管理に対するメリットや支援の充実です。また、OECMの管理者は、国、自治体、農林業従事者、自然保護団体、企業など多数の担い手が想定されます。対象となる土地の様子もバラバラで、自然に関する知識もバラバラです。OECMを、人と自然の共生のための仕組みとして活かすには、環境省だけでなく、NACS-Jのような全国NGO、自治体、企業・金融機関、研究機関などの関係者のネットワークの構築が必須となるでしょう。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み