2021.04.28(2025.04.23 更新)

渓流生態系の保全と防災の両立へ前進

報告

専門度:

テーマ:生物多様性地域戦略モニタリング里山の保全

フィールド:渓流治山事業

赤谷プロジェクトでは、2005~2013 年の間に、防災と渓流生態系保全の両立を目指して、治山ダムの老朽化による改修を検討する際に、中央部の撤去や、斜路式魚道付きダムの設置など、渓流の連続性と渓流の多様な生息環境が保てるような生態系保全型の治山施設整備を進めてきました。

そして、その効果を評価するため、モニタリング調査を続けてきました。これまでの調査で、瀬・淵の回復と水生昆虫や魚類の生息環境の改善が認められてきました。

大雨に対しての防災機能を評価

一方で、生態系保全型の治山施設が土石流の防止などの防災機能を発揮するかどうかを評価することも必要です。そのために、10年に1度の確率で起こりうる大雨「10年確率降水量」(133 mm/日)以上の降水による変化を調べる必要があると考えてきました。2019年10月12日の台風19号の際、はじめて10年確率降水量を上回る198 mm/日の降水量を確認しました。

そこで2020年度は、土砂移動量、倒流木、瀬・淵の変化について調査を行い、大雨の前後の比較を行いました。その結果、土砂を治山施設の下流に移動させつつも、過度な土砂移動を抑えており、当初の期待通りの効果を上げていると評価しました。

近年、災害につながる大雨が増加する中で、森林においてもこれまで以上に防災対策が求められています。この取り組みは、森林の流域保全機能を十分に発揮させつつ、生物多様性保全と両立した防災施設整備の実例として非常に貴重です。2021年度は、さらに河床の礫の大きさや、水生昆虫の調査を実施して評価を行います。

この結果を渓流生態系保全型の治山事業として広く発信していきます。

▲2008年に中央部を撤去した2号ダム。河床に繁茂していた植生は台風19号によって消失した。

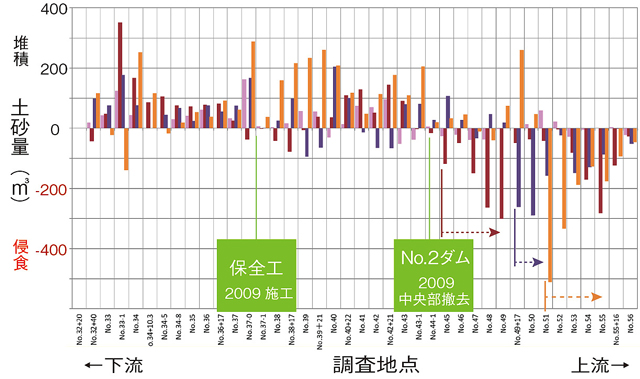

▲治山ダムの中央部を撤去したNo.2ダムの前後の土砂移動量(流路100mあたり)

中央部を撤去したダムの上流側の溜まっていた土砂が毎年下流に流れているのが分かる。年々、土砂を侵食する位置が上流側に移動しており、撤去したNO.2ダム上流の土砂が下流に移動して、流速を抑える保全工付近で堆積している。

ご寄付のお願い

河川生態系の保護の取り組みに、ぜひ皆様からのご支援をお願いいたします。

担当者から一言

リポーター

生物多様性保全部 出島誠一

10年以上のモニタリングの成果が表れてきました。赤谷プロジェクトという長期間の基盤があってこその成果です。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み