2017.09.11(2025.04.18 更新)

「沖縄と奄美の人と自然の暮らしを一緒に考えるシンポジウム」を開催しました。

イベント報告

専門度:

テーマ:自然資源生息環境保全伝統文化海の保全

フィールド:海サンゴ礁

![]() 保護室の安部です。

保護室の安部です。

9月9日、中央区立環境情報センターで「沖縄と奄美の人と自然の暮らしを一緒に考えるシンポジウム」を開催しました。

各講演の要旨をお伝えします。

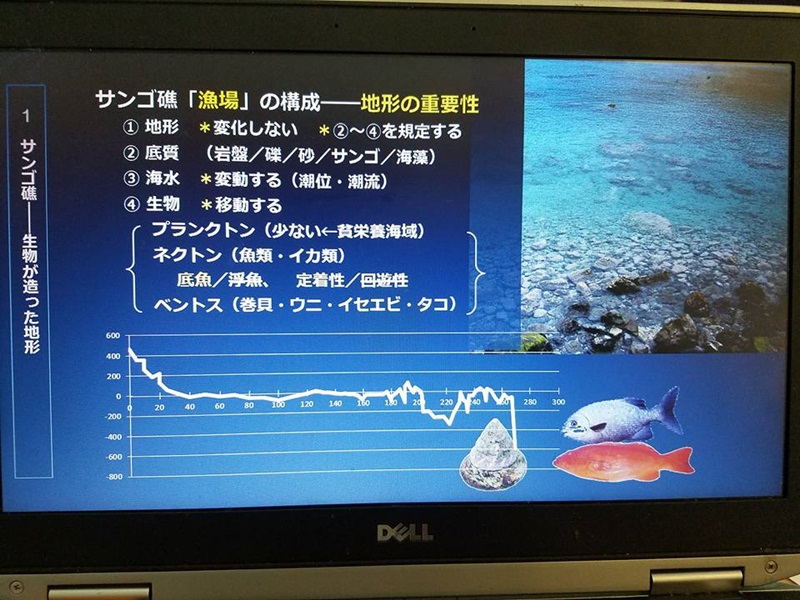

★「漁師に学ぶサンゴ礁の地形・地名・漁撈」渡久地健氏

|

|

- 「カタマ」という地形の重要さに最近注目している。

- カタマは沖縄本島東海岸にはない。

- カタマでは昔から網漁、釣り漁、タコ漁などが行われてきた。

- カタマには生きたサンゴがいない。目立った海藻もない

- なぜ魚が集まってくるのか?重要な漁場となるのか。

- カタマではサンゴ礁の微地形(凹地)に小動物が集まり、それを食べるために魚が集まり、それを人が捕まえる。

- こういうことは、中琉球の漁師たちは、すでに160年前には知っていた。

- カタマに集まる小動物を調べてみたら、150種以上いた。

- 美しいサンゴ礁のみではなく、何もないようなところでも多様な生物が棲んでいる。

- 沖縄本部町備瀬では多様な網漁が行われている。スク漁、追い込み、イユーマキなど。

- 魚が減っていることもあり、地名が若い人に継承されていない。

- イユーマキ(魚巻)漁は琉球列島では広く行われている。奄美では?

- 昔、盛んに行われていた漁の1つが今は成り立たず、行事としてしか行われていないということもある。

- 漁師は年間を通じていろいろな漁を行い、生計を立てている。

- 沖縄島南城市のサンゴ礁の中に200の名前がつけられている。

- 地名には魚場の特徴が表現されている。網の名前なども入ることもある。

- 地名は単なる記号ではなく、サンゴ礁地名には、位置、地形、生物の情報が含まれている。漁師が漁をするための大事な情報。

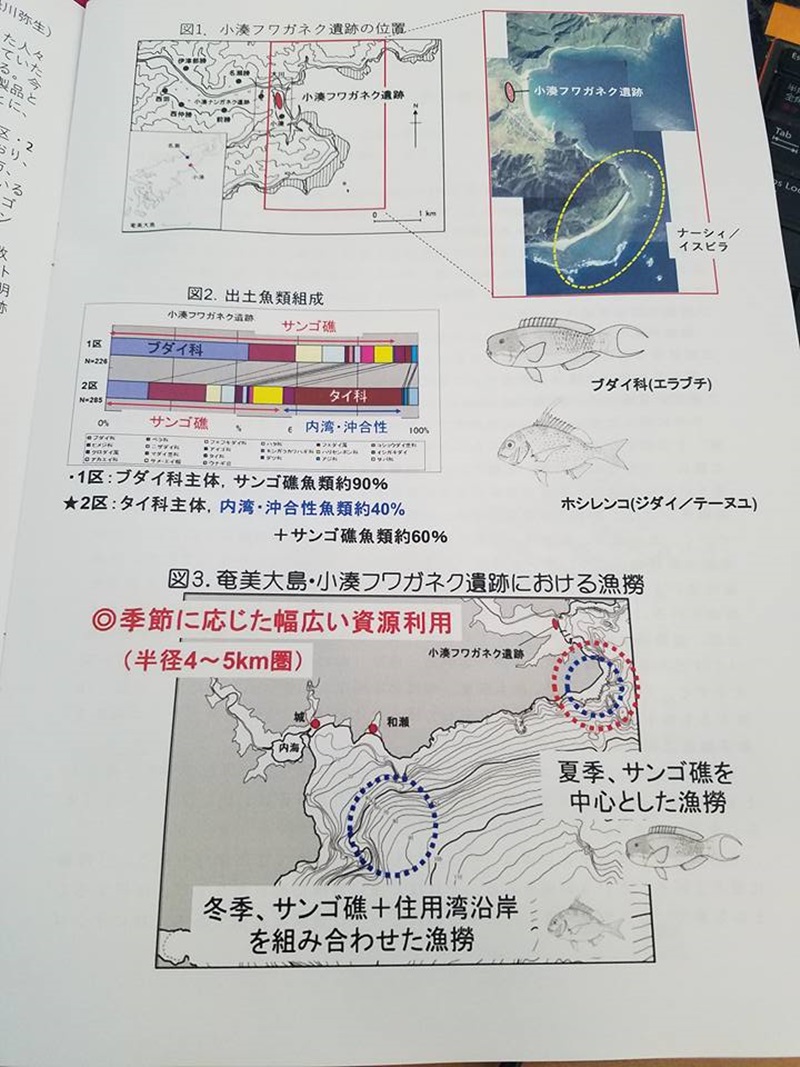

★「考古学から見た古代・奄美大島の漁撈」名島弥生氏

|

|

- 奄美の小湊という場所の遺跡の紹介。

- 東海岸新砂丘上6-7mに位置。

- ヤコウガイ、その他貝製品製作をしたあとが残っている。

- 魚やイノシシ、ウミガメの骨などが多く出る。イヌ、アマミノクロウサギの骨も。(エラブチ=イラブチャー=ブダイ も多くでる。)

- 魚が圧倒的多数。それだけ海との付き合いがあったことが示唆される。

- 1区はブダイ科主体、サンゴ礁魚が90%。(体長40-50cmの大型の個体)

- 大型のブダイを大量捕獲(ストオイコミ)していた記録。

- 聞き込みの結果、漁をした時間(昼間)、場所(礁縁~礁斜面)がわかった。

- 「長雨の頃」「ユリが咲き始める頃」とのことから旧暦6月~8月(新暦7~9月)と漁が行われた時期がわかった。

- 2区はやはりサンゴ礁の魚が多いものの、タイ科主体。内湾・沖合性魚類約40%

- 2区はホシレンコ(ジダイ/テーヌユ)対象。

- 「海南小記』 (柳田1979)より「小湊附近は鯛の魚のよく捕れる所」

- 釣りでタイを採っていた。

- 夏季、サンゴ礁を中心とした漁労、冬季には「サンゴ礁+住用湾沿岸」を組み合わせた漁労が行われていたことが示唆される。

- それぞれの魚がどのように動いていたのか見て、地形を利用し、幅広く人々が資源を利用していた

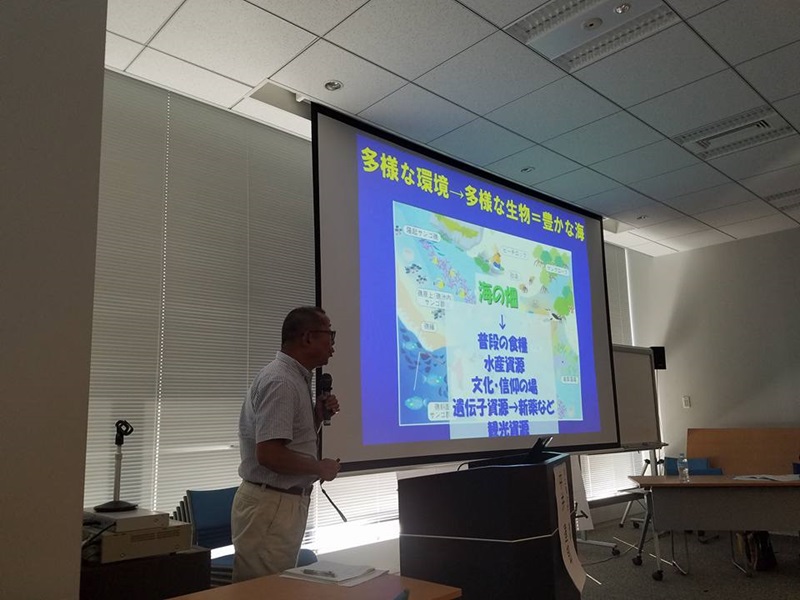

★「ダイナミックなサンゴ礁の海 ~恵み・畏れとつきあう~」中井達郎氏

|

|

- 日本は変動が多い → つまり自然が豊かであるということ

- 自然は恵みをもたらすが、恐れももたらす。

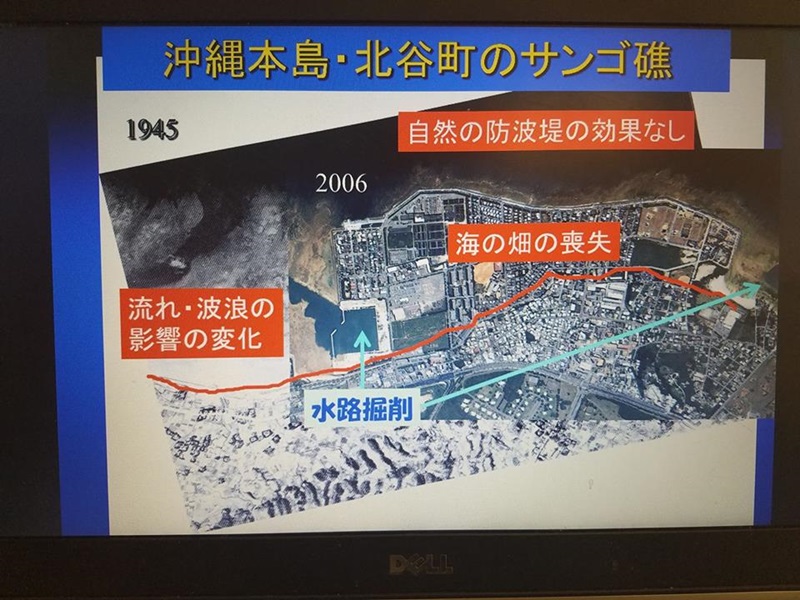

- サンゴ礁は自然の防波堤。

- 環境の多様さが生物の多様さと関連。

- サンゴ礁のイノー(礁原)は「海の畑」とも呼ばれ、陸と同じように使われる。

- 北谷のように埋め立てて使う、つまりサンゴ礁による自然の防波堤効果を失い、海の畑(イノー)を失い、流れも変わり生物相も変わる、そういう付き合い方で良いのか。

- 大浦湾も埋め立てたら、潮流が変わるだろう。

- 恵みとおそれは表裏一体。どちらか1つを受け取ることはできない。

- 地域の自然の状況に即したバランスの良い対応が必要。

- 伝統的に地域社会の中で認識され、実践されてきた知識、価値づけ、ルールなども参考に。→ 地域知、民族知

- 沖縄のみならず、世界のサンゴ礁地域でこのようなサンゴ礁の改変による新たなリスクが高まっている。

- サンゴ礁地域に住む人々がこれまで培ってきた恵みとおそれの両面とのつきあい方を今一度再考すべき時期にきている。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み